“선배 내 쫌 맘에 들죠.”

“뭘 이렇게 직구로 오고 그래. 당황스럽게.”

“내는 니 맘에 드는데? 내랑 놀래요?”

“무슨 놀이터에서 같이 놀자 하는 초딩도 아니구.”

“싫나.”

그럴 리 없는데.

다니엘은 보드에 발을 올리며 씩 웃었다.

예상한 것처럼 성우가 붙잡았다.

“누가 싫대? 사람 말은 끝까지 들어야지…….”

잘 맞을 것 같은 사람을 알아보는데

십 분은 별로 모자란 시간이 아니다.

십 분을 대화하든 십 년을 대화하든

그림이 다른 조각과는 맞물릴 수가 없었다.

다니엘의 확신은 정확했다.

성우는 눈앞의 후배가 마음에 들었다.

“야 너 무당님 아들이라며.”

그건 아마 다니엘이 살면서 들은 가장 담백한 직구였을 것이다.

뜨거운 걸 바로 씹어 아뜨뜨 하는 다니엘 앞으로

성우가 종이컵을 내밀었다.

다니엘은 삼키고 찬물까지 마신 다음에야 대답했다.

“아인데?”

“아. 아냐?”

“아들 아이고 증손자.”

“맞네, 아니네.

지들 맘대로 남의 집 족보를 바꿔 이 스애끼들.”

“우리 누나.”

“동생아. 가족 소개가 너무 담백하구나.”

“우리 이쁜 누나, 옹미미.”

메뉴판에 머리를 얻어맞고 성우가 정정했다.

남매는 나이차가 적지는 않아 보였다.

다니엘은 반사적으로 물었다.

“진짜 이름이 미미예요?”

“아니야. 우리 가게에선 다 닉네임 써. 넌 이름이 뭐니?”

“강다니엘이요.”

“너도 닉네임 쓰니?”

“아인데요.”

“다니엘아. 삼촌이 나 미워해.”

“또, 또 얼라 같이 말하제.”

“누나를 워낙 예뻐해서 나까지 데리고는 있는데,

눈엣가시 같은가봐.

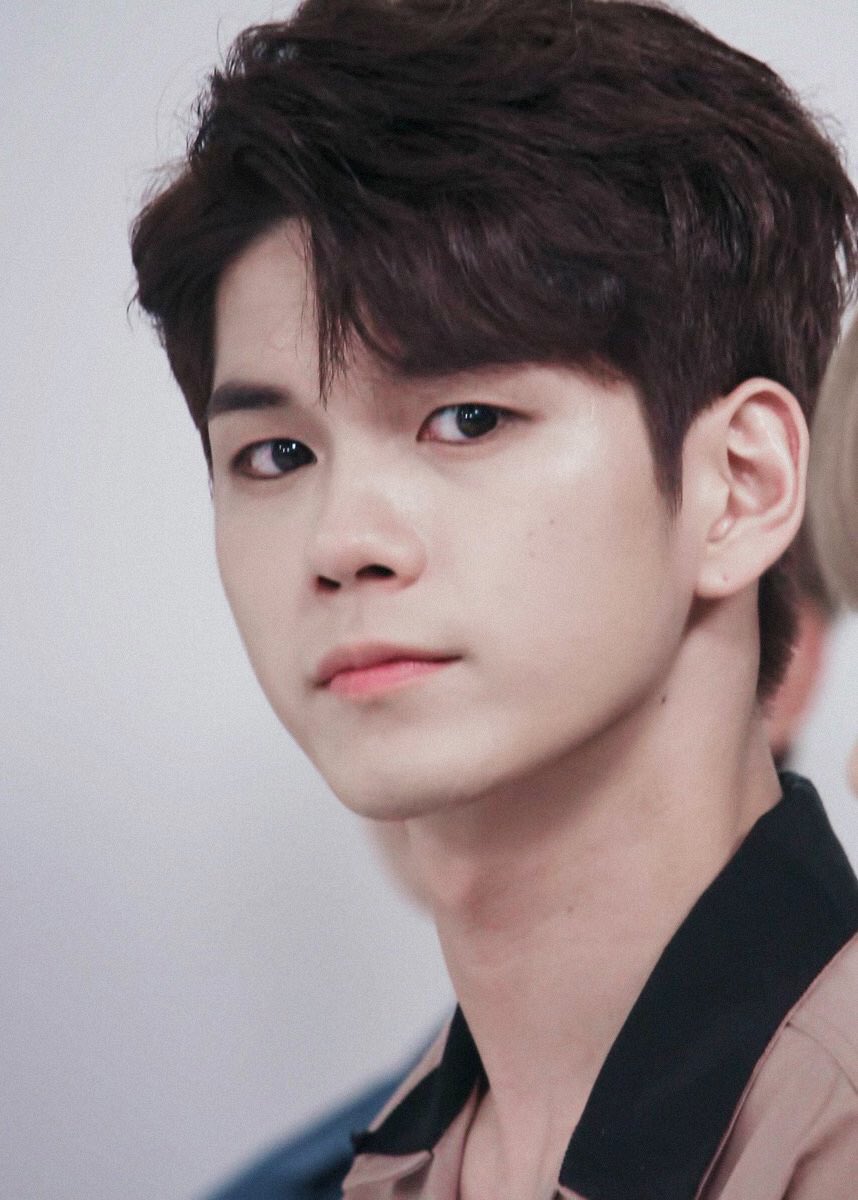

세상에 이렇게 잘생긴 가시가 어딨냐, 그치?”

웃음기 없이 성우의 눈이 내리깔렸다.

그러게 말이다. 다니엘은 입을 꾹 다물었다.

하도 자주 보다보니 무감해질 때도 있었지만,

성우가 외적으로 가진 힘은 때때로 훅 다가오곤 했다.

바로 지금처럼.

아마 처음 여기서 봤을 때도 그랬나.

잘생긴 사람은 어디서나 볼 수 있는 요즘 세상이다.

티비에서도 인터넷에서도,

심지어 동네 작은 구멍가게만 가도 붙어있는 게 지 잘난 얼굴들이었다.

그런데 성우는 그것과는 좀 달랐다.

굳이 애써 비유하면 마치 펴지 않은 새 책처럼……

내 이름만 써놓고 싶어서.

“내가 뭐 해주까요.”

“왜 정말 너 신이라도 되고 막 그런 거야?”

“바다님 앞에서 못하는 소리가 없노.”

“바다님. 듣고 계세요?

저는 오늘 다니엘님이 저를 재워주면은 좋겠구요.

연금복권 당첨돼서 빨리 독립하고 싶고.”

“아 뭐 이리 많아. 초과다. 초과.”

“그리고 뭣보다 지금 당장은.”

“…….”

“좀 덜 춥고 싶네요.”

장난스럽게 뱉던 말이 끝에 가선 진지해졌다.

매번 이런 식이었다.

한없이 가볍다가도 갑자기 바닥이 훅 꺼지듯 무거워졌다.

이런 식의 종잡을 수 없는 사람은 남의 시선을 아주 쉽게 앗았다.

언제 넘어질지 몰라서,

언제 무너질지 몰라서,

또 언제 울지 몰라서.

노심초사하면서 바라보도록,

끝끝내 지만 보도록.

대체 어디서 솟아난 사람이에요?

다니엘은 물음을 삼켜내고 앉았다. 성우와 등을 맞대고.

“너 어디 있다가 이제 나타난 거야…….”

다니엘이 씩 웃었다.

“내 할 말까지 다 뺏어 가네.”

“내 여서 계속 안 살아요.”

“어차피 하고 싶은 거 하려면 여서 못 산다.

별로 있고 싶지도 않고.

내 유일하게 제정신인 고모가 하나 있는데 캐나다에 살거든요.

언제든 오라 하대.

좀 사는지 집도 크고 그래가 졸업하자마자 다 정리하고 뜰라고.”

미래를 말하는 어조에 머뭇거림이 없었다.

수천 번, 수만 번 생각을 거친 끝에 나온 말들만이 이럴 수 있었다.

다니엘은 알리고 있었다.

나는 이런 미래를 살 거라고.

성우에게 일러주고 있었다.

“표만 니 알아서 해 와라 하길래 모아둔 돈도 꽤 돼요.

죽어라 모았더니 한 장은 무슨 두 장 사고도 남는다.”

그런 다니엘 앞에서 성우는 서서히 또 정확히 알 것 같았다.

얘가 뭘 말하려고 하는지.

“선배 니는 여 계속 있고 싶나.”

다니엘이 등진 바다가 출렁인다.

그 바다에서 쫓겨난 불빛들이 다니엘의 눈 속에 전부 살아있었다.

그건 별이었고,

불이었고,

또 신이었다.

성우는 비로소 실감했다.

왜 사람들이 얘한테 뭐가 있다고 하는지.

정말 있었다.

바로 거기에.

그 안에.

사람을 홀리고 빠질 수밖에 없게 만드는 무언가가 분명히.

뒤도는 성우의 표정이 사라졌다.

기분이 끝없이 가라앉는다.

우선은 속이 상했고,

둘째로는 슬펐고,

셋째로는 다니엘이 보고 싶었고,

그 다음에는,

그 다음에는.

야 다니엘…… 너 정말 외로워서 어떻게 견딘 거야.

이대로 달려가 그냥 있는 힘껏 안아주고 싶었다.

‘다른 때 만났으면 어땠을 거 같노.’

‘무슨 소리야?’

‘아 왜 있잖아. 좀 더 어릴 때나 아님 더 크고 나서나.

고등학교는 뭐라 해야 되지.

너무 애매한 감이 있어가.’

‘그른가? 난 지금이랑 똑같았을 거 같은데.’

‘에이.’

‘바다가 다른 때 본다고 다른 바다야?’

‘뭔 소리고. 핀트 완전 나갔는데 지금.’

‘아니잖아. 와, 예시 뭐 이렇게 잘 골랐지.

봐봐. 바다는 그냥 바다야.

우리도 그래. 우리도 그냥 우리야.

언제 보든, 언제 만나든.

난 니가 맘에 들고 넌 내가 더 맘에 들어서 결국 친해졌을걸.’

농담에 같이 웃었지만, 속은 좀 달랐다.

바다가 처음으로 다르게 보이던 순간이었다.

어쩌면 인생이 뒤흔들린 순간인지도 모르겠다.

불변할 우리라고 생각하니 그랬다.

조금 더 어릴 때 만났으면 겪어왔던 불행이 희석됐을 거고,

조금 후에 만났다면 더 능숙하게 이 행운을 다룰 수 있었겠지.

그런 생각을 하던 아쉬움들이 흔적 없이 씻겨나갔다.

성우 말이 다 맞았다.

성우가 다 옳았다.

아니어도 그렇게 믿을 것이다.

미미는 간신히 물었다.

왜 이렇게까지 해?

다니엘이 대답했다. 햄이 엄청 울었는데요.

‘내 제정신에 그거 두 번은 못 보겠다.’

“가서 잘 살아요. 성미 누나.”

마지막은 본명으로.

나는 못 가, 누나.

내가 선약이 있어. 진짜 미안해.

딛을 데 하나 없이 둥둥 떠다니기만 하던 누나 동생한테도

드디어 붙잡고 미래까지 내준 애가 생겨서.

그런데 그 애가 저기 있다.

혼자서 헤어질 만반의 준비를 다 끝낸 얼굴로.

일말의 미련도 없이 후련하고 외로운 그림자로.

첫 사람, 첫 친구, 첫 온기, 첫 키스 그리고 또……

첫 사랑.

다들 처음은 못 잊는다 하는데

니가 가져간 처음이 셀 수 없이 많아서 이를 어쩌나.

나는 반병11신 백치가 돼 내 이름마저 잊어도

너는 못 잊게 생겼다.

아이는 갖고 싶어서 울고,

소년은 갖지 못 해 울고,

어른은 가진 것 때문에 운다.

그리고 방금 성우는 그 셋 중 어느 것도 아니게 됐다.

스물이 되고 서른이 되고

그 이후의 삶 또한 지금 이 열아홉의 연장에 불과할 것이다.

그래서 더는 울 수 없었다.

‘내 사랑을 의심 말고 기다리라.’

‘데리러 갈게.’

너를 믿어, 다니엘.

그래서 나는 니가 보내주는 대로 간다.

깨지지 않는 경도의 믿음은 신앙과 견주어도 부족하지 않다.

멀어지는 바다를 보며 성우는 어떤 날 보았던 별과 불꽃을 기억해냈다.

세상에 존재하는 어떤 것들보다 눈부시고 압도하던……

때때로 우리는 보이지 않고 들리지 않고

만져지지 않는 것들을 믿어 의심치 않는다.

어딘가에 있으리라 확신하며 온몸을 내던지고

온힘을 다 하는 데에 망설이지 않는다.

후에 아무것도 남지 않는다 해도

그 순간만큼은 다 걸어보고 싶은 맹신이라서.

사람들이 옳았다.

그곳에는,

그 바다에는 신이 산다.

어떤 이해와 설득도 필요 없다.

한 사람의 세계에서는 절대적으로 불변하고 또 영원할.

그건 아마도 나였고,

너였고

그리고 우리였을…….

그 바다에는 신이 산다, fin

Written by. 킬산

사소 말리한 역사 -> http://www.instiz.net/bbs/list.php?id=name_enter&no=49258252

인스티즈앱

인스티즈앱  무교인 사람이 교회가서 충격받는 것들

무교인 사람이 교회가서 충격받는 것들