출산율이 매해 역대 최저치를 갈아치우는 상황에서 ‘비혼 출산’ 정책이 저출산 문제의 중요한 해법이 될 수 있다는 주장이 나왔다. 출산율의 급속한 저하를 막기 위해 비혼 동거를 제도적으로 포용해야 한다는 설명이다.

김영철 서강대 경제학 교수는 20일 한반도미래인구연구원이 서울 포스코센터에서 개최한 ‘인구 정책으로서 비혼 출산 어떻게 봐야 하나’라는 주제의 세미나에서 “유연한 가족제도 도입이 혼인 감소에 대한 적극적인 출산율 방어 수단으로 기능할 수 있다”고 밝혔다.

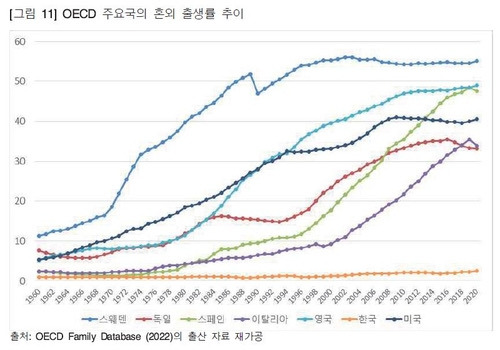

김 교수가 혼외 출생률에 주목하는 것은 혼외 출산이 경제협력개발기구(OECD) 국가들의 출산율 급락을 제어하는 데 결정적인 역할을 했기 때문이다. 그는 통계적으로 이들 국가의 혼외 출산 비중과 합계출산율 사이 39%의 상관관계가 있는 것으로 분석했다.

반면 한국은 출생아 수 가운데 혼외(비혼) 출생아가 차지하는 비율이 유독 낮다. 2018년 기준 OECD 국가 평균 혼외 출생률은 41.5%이며 칠레·코스타리카·아이슬란드 같은 나라는 70%를 넘는다. 반면 한국은 2.2% 수준이다. 만약 한국이 OECD 평균 수준의 혼외 출생률을 보인다면 합계출산율은 1.55명까지 올라가 OECD 평균(1.61명)에 근접하게 된다.

김 교수는 서구 국가 역시 처음부터 혼외 출산이 널리 받아들여지는 분위기는 아니었다면서 “2000년 이후 가부장제의 틀이 깨지면서 (서구 국가에서) 동거 가정에서 시작하고 혼인 커플로 넘어가는 게 일반적인 생활 양식으로 자리 잡은 것”이라고 설명했다.

이어 “변화된 사회상에 맞춰 오늘의 청년 세대에 적합한 가족 지원 체계를 갖추는 게 우리 시대의 당면 과제”라며 “OECD 대부분의 국가에서 도입하고 있는 것처럼 ‘동반가정등록제’ 도입을 검토해야 한다”고 제안했다. 동반 가정에 등록된 비혼 동거 가구가 양육과 관련해 제도적 혜택을 받고 등록된 파트너 모두에게 자녀의 보호자로서 지위를 부여해야 한다는 주장이다.

이날 세미나에 토론자로 참석한 은기수 서울대(국제대학원) 교수 역시 “인구정책을 떠나 비혼 출산에 관한 개인의 자율적 선택으로 인정해 ‘정통적인 출산’과 동등하게 대우하도록 법적·제도적인 정비를 해야 한다”고 말했다. 정재훈 서울여대 사회복지학 교수도 “개인이 선택한 삶에 대해 정상성 여부를 판단하고 제도적으로 거부하며 사회적 낙인을 주는 현상이 지속된다면 저출산 현상의 반등을 기대하기 어려울 것”이라고 지적했다.

김남명 기자

임시완 개충격이네....

임시완 개충격이네....