왜 까치 설날은 우리보다 하루 전일까?

이에 대해서는 몇 가지 이야기가 전해진다.

우리 설은... 음력으로 쇠는 구정이니까...

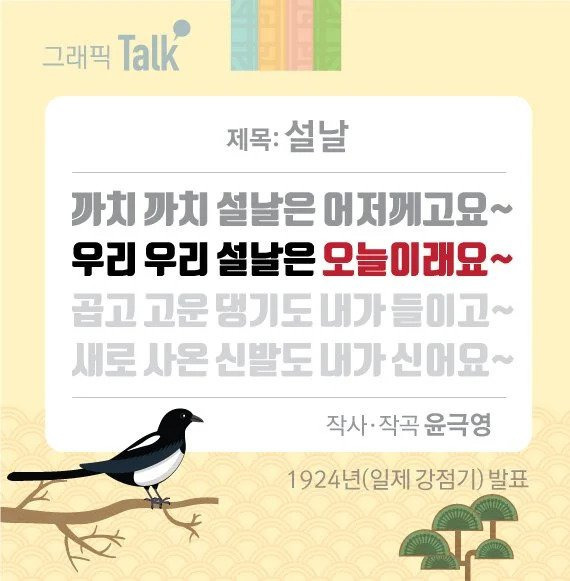

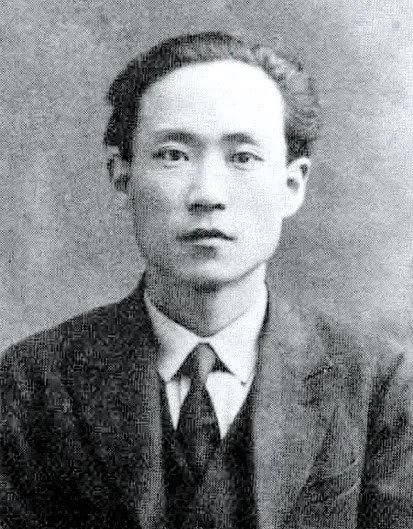

첫째는, '설'과 함께 '반달', '고드름' 등을 작사한 윤극영은

일제강점기 당시 문화를 잃어가는 한민족을

안타깝게 여기고,

아이들에게, 당시에 양력으로 설을 따지던 일제와 다르게

'우리 설날'은 그보다 늦은 구정이라고 교육하기 위해

이러한 가사를 썼다는 주장이다.

내가 일본이랑 무슨 상관이여?

그러나 다른 건 다 제쳐두고서라도,

굳이 일제를 까치에 비유할 이유를 찾지는 못해

그닥 신빙성이 있는 주장은 아니다.

(*어두운 현실을 밝힐 상징이라는 주장도 있지만

이 또한 너무 주장에 가사를 맞춘 것 같기도...)

흉계가 저기 있다니까?

두 번째는 신라의 소지 마립간과 관련된 이야기이다.

에 따르면,

소지 마립간은 돼지와 쥐, 새의 도움을 받아

승려와 왕비가 짜고 자신을 죽이려고 했던 흉계에서

벗어날 수 있었다.

어라 TO가 다 차버렸네

그럼 널 위한 날도 하나 만들어야겠다

그러나 쥐, 돼지는 모두 십이지신인지라

기릴 날이 있어 고마움을 표할 수 없었는데,

새에게만 기념해 줄 날이 없어

마립간이 '까치설'을 새로 만들었다는 것이다.

내 설 내놔라 쉐캬 캯 까악

물론 에 등장하는 새는 까마귀인지라

까치와는 떨어져 있지만, 천 년 쯤 지났으니

조상님들이 헷갈렸을 수도 있긴 하겠다.

그러나, 에는 까치설에 대한 이야기가 없이

그냥 동물들의 도움을 받아 흉계를 피한 이야기만 나오기에

역시 끼워맞추기 같다는 느낌을 피할 수 없을 것이다.

*상아지는 실제로 있는 말이 아님

셋째는 세월에 따라 단어가 변화했다는 주장이다.

옛날에는 '아찬'이라는 말이 '작다'를 의미했다고 하는데,

이러한 말은 시간이 흘러 '아지', '아치'로 변하였다.

조상님들은 설날 전날도 작은 설이라는 의미로

'아치설'이라고 불렀는데,

아치? 아치가 무슨 뜻이지?

아치... 아치... 까치를 잘못 말한 건가?

그러나 시간이 흘러 아치라는 말의 뜻을 잊게 되자,

이와 유사한 발음을 가진 '까치'와 혼동되어

'까치설'이라고 부르게 되었다는 것이다.

지금으로부터 100년 전의 신문기사에도

'설날 전날을 작은설 또는 까치설이라고 부른다'며

적혀 있는 것을 확인할 수 있다.

(*재미있는 것은 까치의 이름 역시

각(울음소리)+아치로 추정하는 설이 있다는 것이다)

인간아 손님 왔다아아아아아아아악

마지막 추측은 까치의 습성과 관련된 추측이다.

우리나라에 있는 까치는 목청이 커서 시끄럽다.

특히, 낯선 인간을 보면 경계심에 더 울어대는 습성이 있다.

하여 조상님들은 까치를 손님을 알리는 길조로 여겼다.

즉, 까치가 많이 우는 날은 외지인이 많이 오는 날이며,

친척들이 모이는 설날 전날에도 빠짐없이 울었을 것이다.

인간아 난 공휴일에 일했으니 쉬러간다아아아악

설날 잘 보내라아아아아아악

따라서, 설날이 가까워지면

자연스레 까치의 울음을 상상하게 되니,

자연스럽게 '까치설'이라는 이름이 붙게 되고

동요에도 들어갔을 수 있다.

모두가 설을 쇠러 갈 때 당직근무를 서 주는 까치를 본다면

반갑다고 손이라도 한 번 흔들어주는 것은 어떨까?

-끝-

현재 논란중인 고양이 발톱 실리콘

현재 논란중인 고양이 발톱 실리콘